診療方針

国立病院機構九州がんセンターの基本理念に沿って、"病む人の気持ち"、"家族の気持ち"を尊重し、患者さんやそのご家族との信頼関係を築きながら、肺癌・縦隔腫瘍をはじめとする胸部悪性腫瘍に対して最良の医療を提供することを基本方針としています。また、がんセンターの責務である臨床試験や治験を数多く遂行し、新たな治療方法を構築することにより、常に最高、最新の医療をめざしています。

当院の呼吸器腫瘍科は内科、外科の領域の区別なく全ステージの呼吸器腫瘍を総合的に診療することを特徴としており、肺癌、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、悪性胸膜中皮腫などの胸部悪性腫瘍を中心に、手術療法、化学療法、および放射線療法、支持療法などを併用した集学的治療を行っています。これは、肺癌をはじめとする胸部の悪性腫瘍の治療法がそれぞれの病状により多岐にわたるため全領域における幅広い知識と経験を要するからです。手術、化学療法は当科の各種専門医、認定医が施行し、また放射線治療は放射線科の治療専門医が施行しますが、治療の一貫性を保つため主治医は呼吸器腫瘍科の医師が担当しています。個々の患者さんの治療法は主治医独断ではなく、当科の全医師参加のカンファレンスによって総合的に決定し、その治療は看護師、薬剤師、緩和ケアチーム、医療ソーシャルワーカー、理学療法士などと連携したチーム医療により質の高さを維持するよう努めています。またいかなる治療についても患者さんに十分な説明を行い、同意が得られることを絶対的な原則としています。

胸部の悪性腫瘍の中で最も頻度が高い肺癌に対する手術療法は一般に病巣の切除により治癒が期待されるI期から、一部のIIIA期の非小細胞肺癌について施行されます。従来の根治切除の基本術式は肺葉以上の切除とリンパ節郭清でしたが、2022年に発表された本邦における大規模な臨床研究により小さい(2cm以下)肺癌で画像検査である一定の基準を満たした肺癌については肺の切除範囲を肺葉切除よりも小さくする区域切除とリンパ節郭清が標準となり、こうした手術をより身体に負担が少ない胸腔鏡補助下やロボット支援手術で施行しています。また、縦隔リンパ節、胸壁や血管に癌が浸潤した局所進行肺癌に対しては、放射線、化学療法そして手術療法を組み合わせた治療法を行い、治療成績の向上を図っています。

また、近年の肺癌に対する薬物療法の発展とその治療成績の向上にはめざましいものがあります。分子状適薬治療はがんの発生と増殖の原因となるがん遺伝子を同定し、適合するがん遺伝子の働きを抑えることで、従来の抗がん剤治療に比べ高い治療成績を示すことが証明され標準治療となっています。また、日本で開発されたオブジーボをはじめとする免疫チェックポイント阻害剤もその単剤使用のみならず従来の化学療法剤との併用によりその治療効果はさらに改善し、またこれら分子標的薬や免疫チェックポイントを適応する肺癌進行状況に合わせて手術前、手術後に併用することによりさらなる治療効果が期待されています。

当センターでは現在に至るまでこれらの抗癌剤の国際共同を含む開発治験を多く担当、実施し他経験をもち、これからもこれらの研究を通じて出来るだけ早く、従来の治療を上回るより良い治療法を確立し、より有用なお薬が患者さんのもとへ届くように種々の治験・臨床試験を通じて常にがんの新しい治療法や治療薬の開発に取り組んでいるため治験・臨床試験について患者さんのご理解とご協力をお願いします。

診療内容

| 肺 |

肺癌、転移性肺腫瘍 |

| 胸膜疾患 |

悪性胸膜中皮腫 |

| 縦隔腫瘍 |

胸腺癌、胸腺腫、縦隔原発胚細胞腫瘍 |

適切な治療方針を決定するためには正確な病状の把握、診断が不可欠です。診断については、高解像度CT,FDG-PETをはじめとした各種画像診断に加え、従来の気管支鏡に加えて胸の中(縦隔)のリンパ節転移の有無をより正確に診断できる超音波内視鏡検査(EBUS)や、CTガイド下肺生検、胸腔鏡下生検などを駆使し適切な治療につながる迅速な診断を心がけています。

手術療法においては、身体への低侵襲性と根治性を可能な限り両立することを念頭に施行しています。非小細胞肺癌に対しては特にI期の症例に対しては胸腔鏡補助下手術やロボット支援手術によりより小さい術創で手術を施行することで整容性や術後の疼痛の軽減、早期の術後の回復が期待されます。また、2cm以下で画像上の条件を満たすI期非小細胞肺癌に対しては、切除すると回復しない肺機能を温存すると同時に治療成績が期待される、従来の肺葉切除よりも切除範囲が少ない区域切除も検討可能となりました。さらに局所進行肺癌ではより高い治療成績を目的として術前導入化学放射線治療を行った後に手術で完全切除を施行しており、当科で確立したシスプラチンとTS-1の化学療法に放射線治療を併用した導入療法を術前に行うことにより、非常に良好な成績をおさめています。また今後免疫チェックポイント阻害剤を用いた導入療法が本邦でも施行できるようになり益々の治療効果が期待されており、当科では総合的な治療経験を生かしてより良い治療につなげていきたいと考えています。

手術療法や放射線療法が不適応な進行肺癌に対しては化学療法を中心に治療を行っています。近年この領域の治療開発はめざましく、多くの種類のがん遺伝子に対する新たな分子標的薬の開発が進んでおり、さらに免疫チェックポイント阻害剤の開発と従来の化学療法剤との併用やそのより適切な使用方法、有害事象の適切なコントロールの方法などの治療開発が進んでおり、治療成績はさらに向上しており、これからもその開発に従事していきます。

当科は日本肺癌学会の「肺がん診療ガイドライン」作成にも関与すると同時に、全日本的な臨床試験グループにも参加し、より適正な標準治療の確立に貢献し、また有用な新規抗癌剤の早期承認にむけての治験などにも力を入れています。

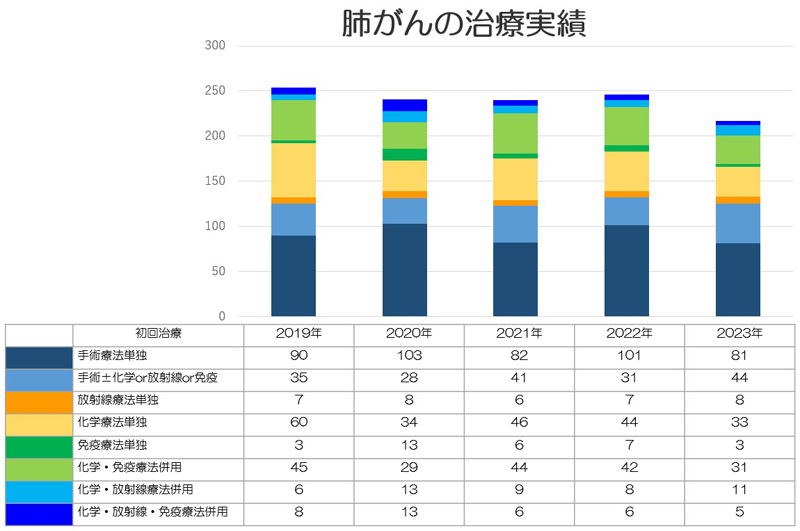

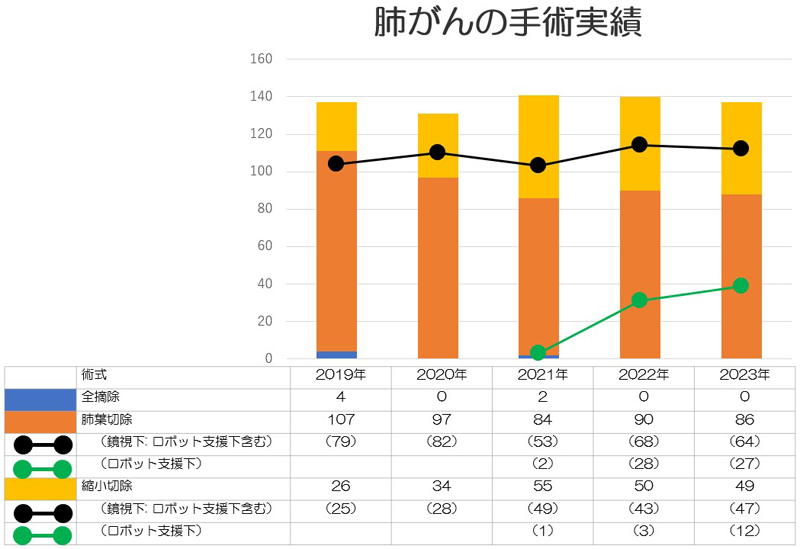

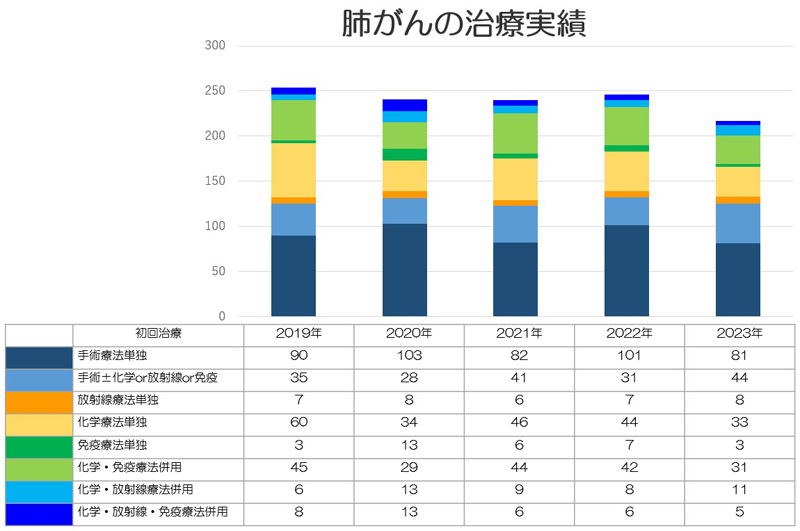

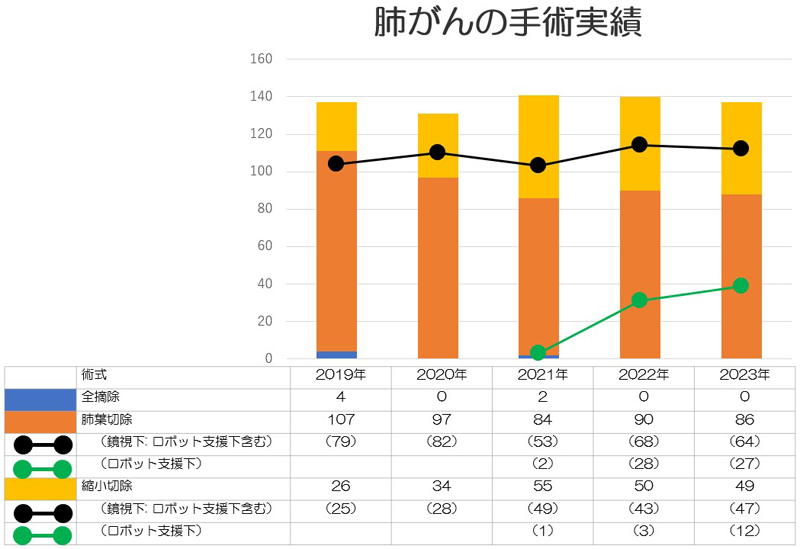

診療実績

手術件数

| 疾 患 |

術 式 |

2019年 |

2020年 |

2021年 |

2022年 |

2023年 |

| 原発性肺腫瘍 |

全摘出術 |

4 |

0 |

2 |

0 |

0 |

| 葉切除術 |

26 |

13 |

20 |

15 |

15 |

| 葉切/全摘+形成 |

1 |

0 |

3 |

4 |

2 |

| 葉切/全摘+合併切除術 |

1 |

2 |

8 |

3 |

5 |

| 葉切除術(鏡視下) |

79 |

82 |

53(2) |

68(28) |

64(27) |

| 縮小切除 |

1 |

6 |

5 |

4 |

2 |

| 縮小切除(鏡視下) |

25 |

28 |

50(1) |

46(3) |

47(12) |

| その他 |

3 |

3 |

2 |

1 |

3 |

| 転移性肺腫瘍 |

全摘術 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 葉切除術 |

2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

| 葉切除術(鏡視下) |

4 |

0 |

1 |

5(4) |

0 |

| 縮小切除 |

2 |

3 |

3 |

4 |

1 |

| 縮小切除(鏡視下) |

17 |

29 |

34 |

37(1) |

27(27) |

| その他 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

| 縦隔腫瘍 |

摘出術 |

1 |

1 |

3 |

1 |

1 |

| 摘出術(鏡視下) |

7 |

4 |

9 |

6(4) |

6(5) |

| 摘出術+合併切除 |

0 |

0 |

0 |

2 |

1 |

| その他 |

0 |

0 |

0 |

1 |

4 |

| 膿胸 |

ドレナージ術 |

7 |

2 |

1 |

0 |

0 |

| 胸郭形成術 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| その他 |

1 |

2 |

3 |

6 |

6 |

| 気胸 |

ブラ切除・縫縮術 |

0 |

0 |

1 |

3 |

1 |

| ブラ切除術(鏡視下) |

0 |

0 |

1 |

8 |

1 |

| その他 |

0 |

1 |

2 |

0 |

0 |

| その他 |

|

23 |

30 |

28 |

43 |

20 |

| 小計 |

|

204 |

207 |

230 |

260 |

207 |

( ) ロボット支援手術

治療期間目安

主な疾患の紹介時から治療までの期間

| 対象疾患 |

治療・検査内容 |

初診~入院までの期間:通常 |

担当診療科 |

| 肺がん |

手術 |

3週間(術前検査期間を含む) |

呼吸器腫瘍科 |

| 化学療法 |

1-3週間 |

呼吸器腫瘍科 |

| 放射線療法 |

1-3週間 |

呼吸器腫瘍科 |

| 放射線化学療法 |

1-3週間 |

呼吸器腫瘍科 |

実施中の治験・臨床試験

- 当科で実施中の治験はこちらをご覧ください。

- 当科で実施中の臨床研究はこちらをご覧ください。

担当医表

| 受付時間 |

8時30分~11時 |

| 外来診察室 |

呼吸器腫瘍科 (Bブロック) |

| 初診(初めて)の方 |

代表番号 |

TEL 092-541-3231 |

| 再診(再来)の方 |

予約センター |

TEL 092-541-3262 |

※受診に関するお問い合わせについては上記にご連絡をお願いいたします。

※医師の学会出張や業務の都合による急な休診・代診が発生する場合がございます。

※初診時は絶食不要です。来院後は基本的に水分(水やお茶)のみ摂取可としていますが、食事をとりたい場合には必ずスタッフに確認をお願いいたします。

レジデント・フェロー募集案内

九州がんセンターの呼吸器腫瘍科は「呼吸器腫瘍疾患全般」に興味のあるレジデント(卒後3-5年目)、フェロー(卒後6年目以降)の外科系および内科系の先生を募集しています。研修期間として原則2年(場合によっては1または3年や短期も可能)で、他科(病理診断科、血液内科、消化管腫瘍内科、乳腺科など)へのローテーションも可能です。

当科では、

- EBMに基づいた最新医療の提供と集学的治療の充実

- 呼吸器腫瘍疾患治療のEBM構築への貢献

- 呼吸器腫瘍疾患の診療および研究を担う人材の育成

の3つを最重点項目として掲げ、取り組んでいます。

1.EBMに基づいた最新医療の提供と集学的治療の充実

当科の診療における最も誇れる特徴として、外科および内科が同じ呼吸器腫瘍科のなかで、綿密に連携を取りながら診療に充っていることが挙げられます。カンファレンスも外科・内科合同で常に行い、このことで一患者を俯瞰的にみることができ、充実した集学的治療を提供できると考えております。当科は、1名の薬物療法専門医、4名の呼吸器外科専門医が在籍しており、常に自由で活発なカンファレンスが行われております。外科・内科それぞれを目指す先生にとっても非常に有意義な場だと考えております。

2.肺悪性腫瘍疾患治療のEBM構築への貢献

当科では、臨床試験および治験に積極的に参加しています。臨床試験では、日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)及び西日本がん研究機構(WJOG)を初めとした臨床試験グループの主要施設として症例登録および研究代表者・研究事務局として貢献しています。また、治験においても多くの試験に参加し、新規薬剤の開発にも携わっています。2022年度の実施臨床試験数 約100例、治験約40例と、日本有数の症例数を誇ります。呼吸器腫瘍疾患のスペシャリストを目指す先生にとって、身近に最新の臨床試験および治験を経験することは、今後の糧になるはずです。この経験は、一般市中病院では経験し難いものです。

3.肺悪性腫瘍疾患の診療および研究を担う人材の育成

当科の責務の一つに、未来の人材育成があります。近年、呼吸器腫瘍領域の治療は内科―外科―放射線科と他分野の治療にまたがる場合が多くなり、幅広い知識と経験が必要となっています。当科において、幅広く学ぶことで、広い分野に精通したスペシャリストを目指せます。また、外科系・内科系問わず、専門医の取得のための業績・診療実績を積むことが可能で、専門医取得に積極的にアプライしていただいております。多くの先輩方が専門医を取得し、指導的な立場で他病院にて活躍されています。実際に当科での修練にて取得でき得る専門医を下記に記します。

内科系:がん薬物療法専門医*1、呼吸器専門医(内科系)、がん治療専門医

外科系:呼吸器外科専門医*2、呼吸器専門医(外科系)、外科学会専門医、がん治療専門医

*1 希望者は、外科医の立場でもローテンションにより薬物療法専門医の取得も可能。

*2 2022年原発性肺腫瘍年間手術症例142例、年間総手術症例数260例。

一方、学会発表・論文発表も推奨しています。国内学会はもちろんのこと、国際学会での発表も可能です。論文発表に関しては、経験豊富なスタッフが指導をし、国際一流雑誌への掲載を目指します。また、臨床研究のみに限らず、基礎研究に興味のある方には、当院基礎研究室を活用し基礎研究の機会の提供も可能です。

2016年3月から九州がんセンターは新病院に移転し、最新の設備で診療を行っています。外科系・内科系問わず、呼吸器腫瘍領域のスペシャリストを目指し、最新の知見や手術手技などを習得していこうと考えている方はもちろんのこと、少しでもがん診療専門病院での修練に興味のある方は、お気軽にご連絡ください。

当科での修練は、若い先生のキャリア形成の上で必ず役にたつものになると、確信しております。

文責 山口 正史(呼吸器腫瘍科部長)

募集案内に関するお問い合わせはこちら

トピックス

医師向け最新医学・医療情報サイト『m3.com』に掲載された当科医師の記事です。

病む人の気持ちを、そして家族の気持ちを尊重した先進医療を一人一人の患者さんに届けたい

(医長 岡本龍郎)

その他の記事はこちら