活動内容

- 臨床検査技術部について

- 活動内容

生化学・免疫・一般検査

生化学・免疫検査

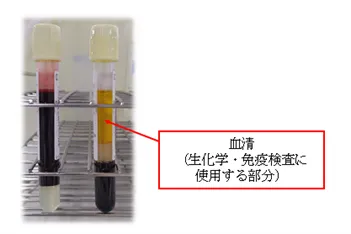

左:採血したばかりの検体/

右:遠心分離処理後の検体

肝臓・膵臓・心臓・腎臓の機能や鉄分、血糖、脂質、腫瘍マーカー、ホルモン、感染症の有無などを測ることによって、臓器の状態や治療の経過などを調べることができます。

実際の検査では、採血した血液を遠心分離した血清という黄色い液体成分を主に用いて自動分析装置で各検査項目を測定します。

検査の効率化を追求し、迅速かつ質の高い検査結果を出すことに日々努めています。

一般検査

尿、便、体腔液(髄液、胸水、腹水など)の検査をしています。「トイレに行ってみると尿の色や便の様子がいつもと違っていた…」という経験は誰でもおありだと思います。体調に変化があるとこれらの性状が変化するため、検査をすることで各臓器の状態を知ることができます。

特に尿や便は採血と違って採取の際にほぼ痛みを伴わず、多くの情報を短時間で調べることができるためとても有用です。

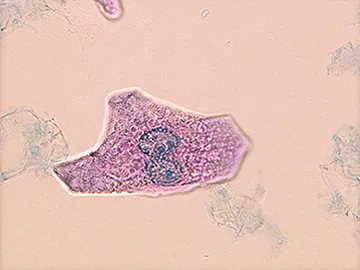

一般検査の主たる検査材料である尿では、潜血・蛋白・ブドウ糖などの有無を調べる尿定性検査の他に、遠心分離機で尿中の成分を集めて顕微鏡で観察することで、がんの疑いがある細胞の有無などを調べる尿沈渣検査などを実施しています。

尿定性自動分析装置

尿定性自動分析装置  尿沈渣標本;染色した尿路上皮細胞

尿沈渣標本;染色した尿路上皮細胞

血液・骨髄・凝固検査

血液検査

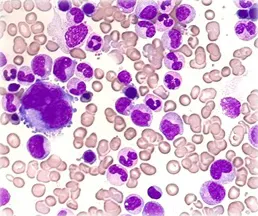

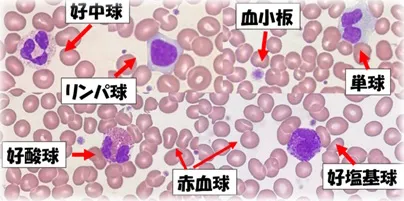

血液中の成分を顕微鏡で観察した様子

これらの血液細胞の数を機械で測定し、形態検査では細胞の大きさ、形の異常を顕微鏡で観察します。

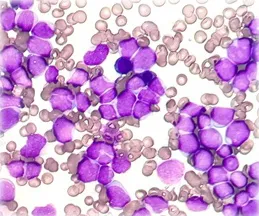

血液中に異常な細胞や、血液疾患などが疑われたときには骨髄検査を行います。

骨髄検査

また、採取された骨髄液は細胞表面マーカー検査、染色体分析、その他の特殊検査の検査が行われ、骨髄検査は形態検査と含め、総合的に評価されます。

血液中の成分を顕微鏡で観察した様子

しかし急性白血病になると、白血病(腫瘍)細胞の増殖が著しく正常造血が抑制され単一な細胞像となります。

凝固検査

凝固検査では血液の凝固時間などを検査します。

微生物検査

検査で使用する様々な培地

検査で使用する様々な培地 喀痰をグラム染色して顕微鏡で観察した様子

喀痰をグラム染色して顕微鏡で観察した様子 新型コロナウイルス等のPCR検査を行う様子

新型コロナウイルス等のPCR検査を行う様子

病理・細胞診

病理検査は、大きく分けて病理組織検査・細胞診断・病理解剖の3つの検査からなります。

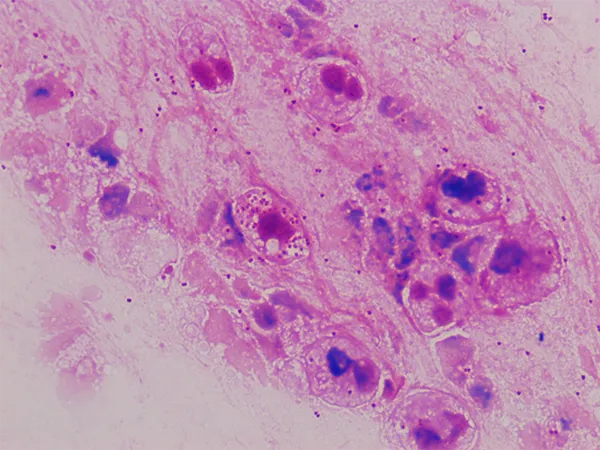

病理組織検査

患者さんから採取した組織から、様々な染色(ヘマトキシリン・エオジン染色をはじめ、必要に応じて各種特殊染色・免疫組織化学染色)を施したプレパラート標本を作製します。病理医が、その標本を顕微鏡で確認し、がん(悪性)細胞があるかどうかや、組織型、また病変部の広がりなどを観察し、病理診断を行います。

術中迅速組織診断では、手術中に摘出された検体について迅速に標本作製と診断・報告を行い、手術のサポートも行っています。

また、診断においては九州大学大学院医学研究院形態機能病理学研究室と連携をとり診断精度の向上に努めています。

細胞診検査

患者さんから低侵襲に採取された検体(穿刺物、擦過物、自然排泄物など)から塗抹標本を作製します。

細胞検査士の資格を持つ臨床検査技師が、作成された標本を顕微鏡で詳細に観察し、異常な細胞が無いかをスクリーニング(選別)します。異型細胞や悪性細胞がある場合は、病理医が最終診断します。

組織診断と同様に、細胞診でも、術中迅速細胞診を行っています。洗浄体腔液や穿刺吸引物等、切除断端の擦過標本中に悪性細胞がいないかを術中に確認・報告しています。

また、外来や処置室で、診療科の医師が穿刺するにあたり、診断に十分な量の細胞が取れているかの確認のため、その場で染色して評価する迅速細胞診(Rapid on-site evaluation;ROSE/いわゆる、オンサイト細胞診)も行っています。

病理解剖

病気のために亡くなられた患者さんのご遺体を解剖し、臓器、組織、細胞を直接観察して詳しい医学的検討を行います。

病理解剖によって得られた結果を亡くなられた患者さんご本人に直接還元することはかないませんが、病理解剖を通して、患者さんが亡くなった原因や生前の病気の状態が明らかになり、診断の妥当性や治療効果を詳しく検証できます。

生理機能検査

詳しくは下記ページをご覧ください。

心電図検査

心電図検査の様子

心電図検査は心臓が動いている時に出る微弱な電気信号を、胸や手足につけた電極から捉えて波形にしたものを記録します。

負荷心電図検査は、一定時間、踏み台をリズムに合わせて昇り降りして、運動前後の波形変化を見ます。

ホルター心電図は、小型の記録器を装着して、24時間の心電図を調べます。

肺機能検査

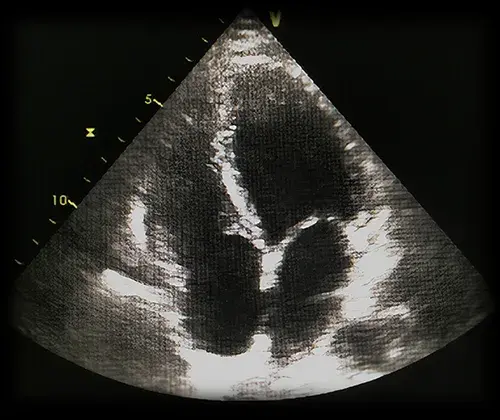

肺・気管支などの状態を調べる検査です。声掛けに合わせて、息を大きく吸い込んだり、吐き出したりします。超音波(エコー)検査

この他、乳腺や頸動脈、腹部等を調べる超音波検査もあります。

超音波検査;心エコー画像

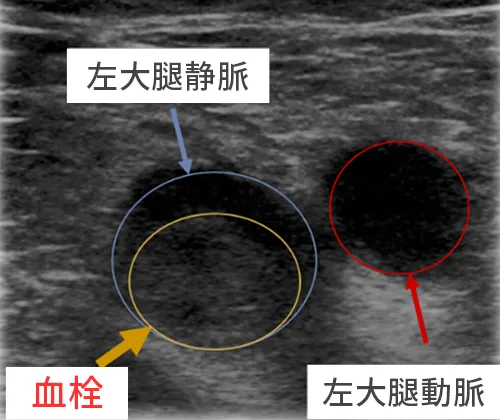

超音波検査;心エコー画像 超音波検査;下肢静脈エコー画像

超音波検査;下肢静脈エコー画像

尿素呼気試験

検査薬を飲む前と、飲んだ後の呼気を分析・比較して、ピロリ菌感染の有無を調べる検査です。輸血検査

不規則抗体検査では血液製剤に対する抗体(輸血による副作用を引き起こす原因となるもの)を患者さんが持っているかどうかを検査します。

その他にも様々な検査を行っています。

輸血に使用する赤血球製剤

輸血に使用する赤血球製剤 血液型検査の様子

血液型検査の様子