骨腫瘍・軟部腫瘍(悪性)

掲載日:2025年4月1日

疾患名

悪性骨腫瘍・悪性軟部腫瘍

検査

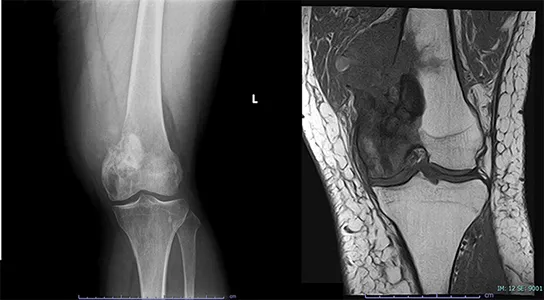

悪性骨腫瘍の中で代表的なものに骨肉腫、軟骨肉腫、ユーイング肉腫などがあります。これらは病気によって発症しやすい年齢が異なります。悪性軟部腫瘍では脂肪肉腫、未分化多形肉腫、粘液線維肉腫、平滑筋肉腫、滑膜肉腫などが比較的多くみられます。MRIなどの画像検査で特徴的な所見を示すものもありますが、診断のためにはほぼ全例で腫瘍の一部を採取する生検と、病理組織検査を行う組織診断が必要になります。

組織の採取(生検)には腫瘍に針を刺して組織を採取する針生検と、皮膚を数センチほど切開して行う切開生検があります。針生検は患者さんの負担が少ないことが特徴ですが、採取する組織が小さいため診断が十分につかないことがあります。多くの場合は外来で行うことが可能ですが、わかりにくい場所の場合は入院し放射線科でCTガイド下針生検を行うこともあります。切開生検は入院のうえ手術室で行います。針生検よりも大きな腫瘍組織を取ることが可能となります。

採取した腫瘍組織に対して病理組織検査を行います。この検査では顕微鏡で細胞の形や配列をみますが、必要に応じてタンパク質の発現や遺伝子の解析を行います。骨・軟部腫瘍の組織型は100種類以上におよび、通常のがんと比べて診断が非常に難しいため、正しい治療にたどりつきにくいことが知られています。当院では経験豊富な病理医によって診断を行っていますが、それに加えて世界で有数の実績を持つ九州大学病院の病理学教室と連携しより正確な診断を目指しています。

組織の採取(生検)には腫瘍に針を刺して組織を採取する針生検と、皮膚を数センチほど切開して行う切開生検があります。針生検は患者さんの負担が少ないことが特徴ですが、採取する組織が小さいため診断が十分につかないことがあります。多くの場合は外来で行うことが可能ですが、わかりにくい場所の場合は入院し放射線科でCTガイド下針生検を行うこともあります。切開生検は入院のうえ手術室で行います。針生検よりも大きな腫瘍組織を取ることが可能となります。

採取した腫瘍組織に対して病理組織検査を行います。この検査では顕微鏡で細胞の形や配列をみますが、必要に応じてタンパク質の発現や遺伝子の解析を行います。骨・軟部腫瘍の組織型は100種類以上におよび、通常のがんと比べて診断が非常に難しいため、正しい治療にたどりつきにくいことが知られています。当院では経験豊富な病理医によって診断を行っていますが、それに加えて世界で有数の実績を持つ九州大学病院の病理学教室と連携しより正確な診断を目指しています。

治療

手術

悪性骨軟部腫瘍の治療は切除が基本です。外科的な切除が治療効果と安全性が最適な治療であると合意が得られた治療法(標準治療)だからです。手術のときには再発を防ぐため、腫瘍を健常な組織で包むように広く切除する必要があります(広範切除)。過去には悪性骨・軟部腫瘍に対し切断術を行うことも多かったのですが、最近では多くの患者さんで広範切除を行いつつも切断せずに手足が残せるようになってきています(患肢温存手術、下の写真)。当院では腫瘍が発生した場所に応じて、整形外科医だけでなく、呼吸器外科、泌尿器科、消化器外科・婦人科などと充分に協議し、必要時には合同で手術を行っています。

大腿骨骨肉腫 手術前

大腿骨骨肉腫 手術前 大腿骨骨肉腫 手術後(人工関節)

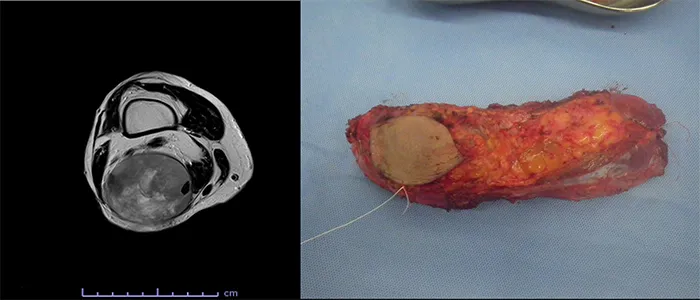

大腿骨骨肉腫 手術後(人工関節) 大腿悪性軟部腫瘍

大腿悪性軟部腫瘍

化学療法

抗がん剤を用いた化学療法を行う場面は大きく分けて二つあり、一つ目は手術前後に根治性を高める目的として行うもの、二つ目は進行期の腫瘍に対して腫瘍の増大をなるべく抑えるために行うものです。

化学療法はつらい治療と思われがちですが、副作用を軽減する薬剤も進歩しており、患者さんの副作用や不安をできるだけ取り除くように治療を進めています。

化学療法はつらい治療と思われがちですが、副作用を軽減する薬剤も進歩しており、患者さんの副作用や不安をできるだけ取り除くように治療を進めています。

放射線治療

手術の補助療法として放射線治療を行うことがあります。また、全身状態が悪く手術ができない場合や、切除困難な部位に腫瘍が存在する場合にも、放射線治療を行うことがあります。

新しい放射線治療である重粒子線治療が、一部の悪性骨・軟部腫瘍に対して、2016年から保険診療として施行可能となっています。当院では佐賀県鳥栖市の九州国際重粒子線がん治療センター(サガハイマット)に患者さんを紹介しています。

新しい放射線治療である重粒子線治療が、一部の悪性骨・軟部腫瘍に対して、2016年から保険診療として施行可能となっています。当院では佐賀県鳥栖市の九州国際重粒子線がん治療センター(サガハイマット)に患者さんを紹介しています。