神経内分泌腫瘍(NET)

疾患名

疾患の説明

体の中のどこからでも発生する可能性がありますが、膵臓や、消化管(食道~胃~十二指腸~小腸~大腸)できるNENがその多くを占めています。いわゆる「稀少疾患」と呼ばれる稀な病気であり、新たに診断される患者数は、アメリカでは人口10万人あたり年間6.98人、日本では膵臓・消化管のNENが年間2.69人と報告されています。世界的に、悪性腫瘍全体の患者数は減少傾向となっていますが、診断技術の向上や疾患概念の普及によりNENの患者数は近年増加傾向を示しています。

検査

病理組織学的検査

腫瘍から直接採取した組織/細胞を病理学組織学的に評価することで正確な診断が得られます。NENは、分化度が高くて増殖スピードの緩やかなNET(ネット)と、分化度が低くて増殖スピードも速いNEC(ネック)に大別されます。NETはKi-67指数という細胞増殖を示す指標によりG1、G2、G3に細分化され、治療方針を決める上で最も重要な情報の一つになります(資料1)。

(資料1)膵・消化管のWHO分類 2019

画像検査

エコー/CT/MRIなどの画像検査で多彩な所見を呈するのが特徴です。膵・消化管NENでは小さい病変の検出には超音波内視鏡検査が有用です。ソマトスタチン受容体シンチグラフィーは、正確な転移・再発診断に加え、後述するPRRTの適応を評価するための重要な検査になります。

ホルモン過剰症状の有無

NENから過剰に分泌されるホルモンにより特徴的な症状を呈する場合(機能性)とホルモン産生症状の無い場合(非機能性)があります。前者の場合は、ホルモン過剰症状に対する検査・治療も必要になります。

遺伝性腫瘍症候群の有無

NENの一部では、多発性内分泌腫瘍症1型(MEN-1型)、フォン・ヒッペル・リンドウ病(VHL病)などの遺伝性腫瘍症候群を背景に発生することが知られています。これらの合併の有無により治療方針が変わる場合もあるため、遺伝学的な背景の評価が大事になります。

治療

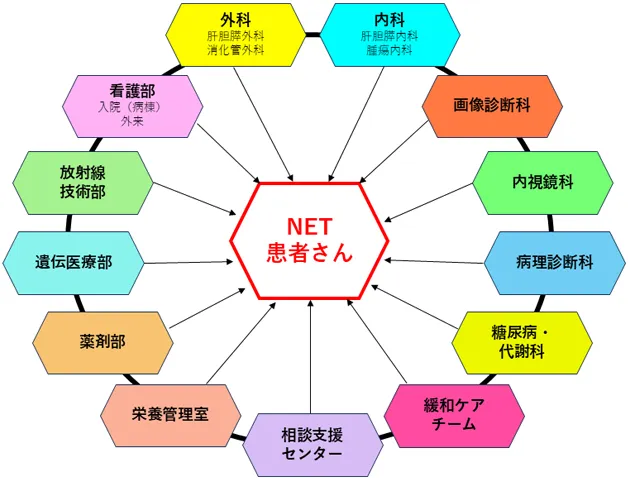

当院では「九がん.NET」という診療チームを立ち上げ、診療科の枠をこえて多職種が密に連携・協力し、稀少疾患であるNENの患者さんに最適な医療を提供します。

(資料2)九州がんセンター NET診療チーム

治癒切除

NETの治療法の第一選択は、外科的あるいは内視鏡的な完全切除です。遠隔転移がある場合でも安全かつ完全に切除が行える場合には手術が検討されます。当院ではロボット手術などの低侵襲手術も適応があれば積極的に行っています。

肝局所療法

病変が肝臓のみに限局している場合には、カテーテルを使って腫瘍細胞を死滅させる血管内治療や、エコーで観察しながら腫瘍を焼くラジオ波焼灼術などの肝臓に特化した治療が病勢のコントロールに有効な場合があります。

薬物療法

2011年以降、切除不能な進行性NETに対する薬物治療は大きく進歩しています。

ホルモン剤であるソマトスタチンアナログ製剤(ソマチュリン®︎)、腫瘍細胞の増殖シグナルをブロックする分子標的薬(アフィニトール®︎、スーテント®︎)、殺細胞性の抗がん剤(ザノサー®︎)など、複数の治療選択肢の中から、個々の患者さんの病態に応じた最適な治療法を選択して長期予後の改善を目指します。

一方で、NECに対する薬物治療に関しては、白金製剤(シスプラチンやカルボプラチン)と他の薬剤を組み合わせた細胞障害性の抗がん剤治療が行われます。

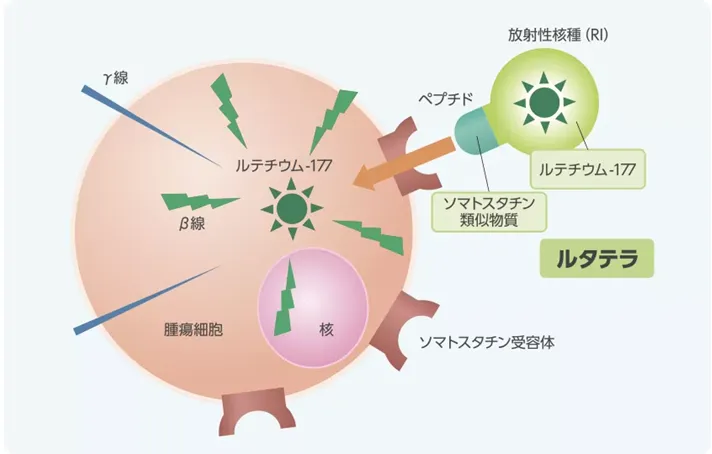

ペプチド受容体放射性核種療法(PRRT;ルタテラ®︎)

PRRTとは、「ソマトスタチン受容体」を腫瘍細胞が発現していることが確認された患者さんを対象にした放射線治療になります。腫瘍細胞の中から治療用の放射線を放出することで腫瘍の進行を抑える治療法であり(資料3)、高い有効性と安全性からNET診療に欠かせない治療になっています。2024年9月から当院でもPRRTを受けていただく事が可能になりました。治療内容の詳細は<九がん.NET>をご覧ください。

(資料3)PRRT(ルタテラ®︎)のイメージ