肝臓がん

掲載日:2025年4月1日

疾患名

肝臓がん

疾患の説明

肝臓がんは、肝臓からできた「原発性」肝がんと、肝臓以外の臓器にできたがんが肝臓に転移した「転移性」肝腫瘍に分けられます。原発性肝がんの90%以上が肝細胞がんで、次に多いのが肝内胆管がんです。(肝内胆管がんについては、胆道がんの項目もご参照ください。)肝細胞がん(いわゆる肝がん)は、肝臓の主な細胞である肝細胞がガン化したもので、B型肝炎、C型肝炎、アルコールなどによる肝炎・肝硬変から発生することが多く、近年は糖尿病や脂肪肝などの生活習慣病と関連した代謝機能障害関連脂肪性肝炎(MASH)が発癌の原因として注目されています。

症状としては、肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期にはほとんど自覚症状がなく、健診や他の病気の検査の際に肝がんが発見されることも少なくありません。肝がんが進行した場合は、肝機能の低下に伴い、腹水や足のむくみ、肝性脳症、黄疸が起こることがあります。

また、肝細胞がんは、一旦根治的な治療を行っても、肝臓の他の部位から新たに発生(再発)することが多く、非常に再発率の高いがんとされています。

症状としては、肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期にはほとんど自覚症状がなく、健診や他の病気の検査の際に肝がんが発見されることも少なくありません。肝がんが進行した場合は、肝機能の低下に伴い、腹水や足のむくみ、肝性脳症、黄疸が起こることがあります。

また、肝細胞がんは、一旦根治的な治療を行っても、肝臓の他の部位から新たに発生(再発)することが多く、非常に再発率の高いがんとされています。

検査

血液検査

まずは診断のために、肝機能や腎機能、腫瘍マーカーなどの項目を測定します。肝機能や腎機能、血小板などの数値によって、適切な治療方針を選択します。画像検査

まずは身体への負担のない腹部超音波検査を行い、その後に造影剤を使用したCT検査、MRI検査を行うことで、がんの大きさや個数、離れた臓器への転移の有無の確認を行います。

治療

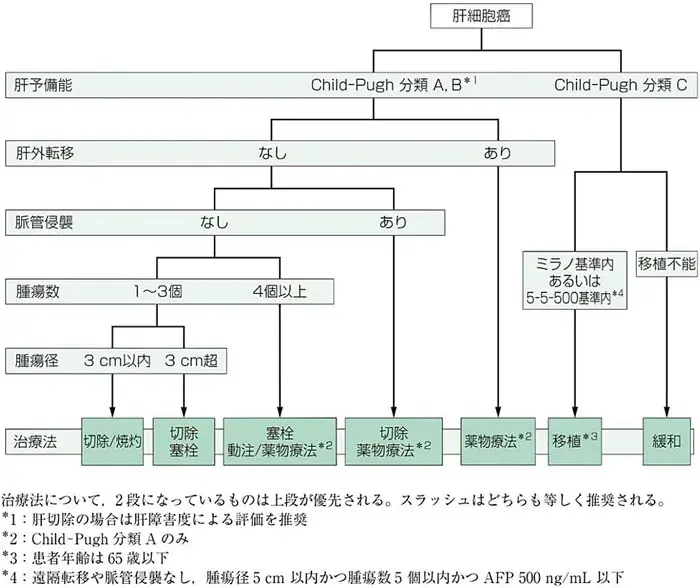

治療方法は、全身状態や肝機能、腫瘍の大きさや個数に応じて総合的に検討します。日本肝臓学会では「肝癌診療ガイドライン」を発行しており、その中に「治療アルゴリズム」という治療法決定の目安が示されています(図1参照)。ただし、このアルゴリズムはあくまでも目安であり、すべての患者さんがこの通りの治療法を選択するわけではないことはご注意ください。

(図1)肝細胞がんの治療アルゴリズム(日本肝臓学会編 肝癌診療ガイドライン2021年版より)

手術療法

肝機能が良く腫瘍の個数が少ない場合は、がんを取り除く外科的切除が最も確実な治療です。腫瘍の位置や大きさにもよりますが、負担の少ない腹腔鏡・ロボット支援下肝切除術も可能です。

経皮的ラジオ波焼灼療法(RFA)

腫瘍が比較的小さい場合に行われます。皮膚に局所麻酔をして、超音波で確認しながら腫瘍に電極針を挿入し、ラジオ波電流を流すことにより熱で腫瘍を壊死させる治療法です。

肝動脈化学塞栓療法(TACE)

正常の肝臓は、肝動脈および門脈から血液を受けており、肝細胞がんは肝動脈のみから影響を受けます。この性質を利用し、がんを栄養とする動脈に抗がん剤と塞栓物質を注入し、正常肝へのダメージを抑えながらがんの治療を行います。腫瘍の個数が多い場合などに行われます。

薬物療法

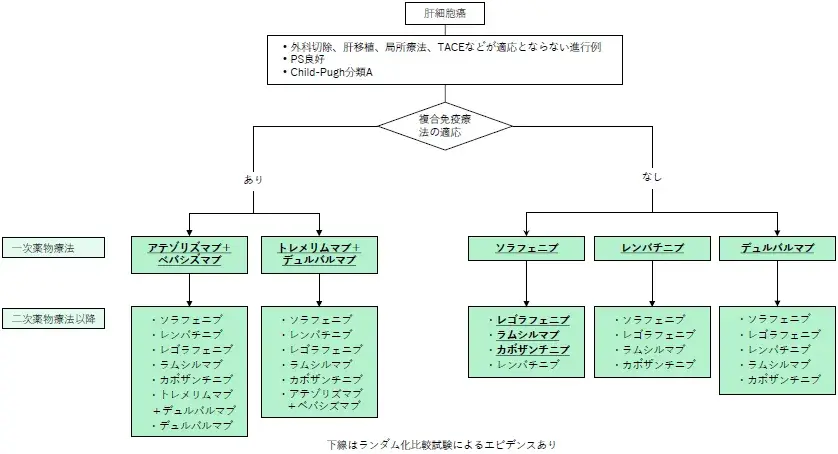

TACEで制御が困難ながんや、肝臓や血管に転移があるような場合は、薬物療法の適応となります。近年は薬剤の発達により、がん免疫に関連する免疫チェックポイント阻害剤や、がん周囲の「血管新生」を阻害する分子標的薬を組み合わせた治療を行っております(図2参照)。

(図2)薬物療法アルゴリズム(日本肝臓学会 肝癌診療ガイドライン 2023年5月30日変更)より

放射線療法

肝細胞がんに対する標準治療である手術やRFA、TACEでの治療が困難な場合には、放射線治療も選択肢になります。2022年より4cmを超える病変に対しては粒子線(陽子線や重粒子線)治療も保険適応となりました。