褥瘡対策チーム

掲載日:2025年4月1日

チームの紹介

褥瘡(じょくそう)は、「とこずれ」とも呼ばれ、皮膚に圧迫やまさつが加わることで血流が悪くなり、皮膚やその下にある組織が障害された状態を指します。

褥瘡があると、痛みや苦痛が生じて患者さんのQOL(生活の質)を低下させてしまいます。

褥瘡対策チームは、「褥瘡を予防する」・「できてしまった褥瘡は早く治す」ことで患者さんのQOLの向上を目指し活動しているチームです。

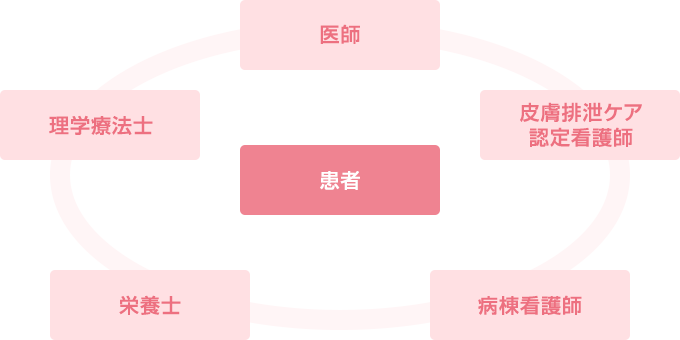

メンバーは、医師(形成外科・皮膚科・糖尿病代謝科)、皮膚・排泄ケア認定看護師(褥瘡の専門看護師)、病棟看護師、栄養士、理学療法士など多職種で構成されています。

褥瘡があると、痛みや苦痛が生じて患者さんのQOL(生活の質)を低下させてしまいます。

褥瘡対策チームは、「褥瘡を予防する」・「できてしまった褥瘡は早く治す」ことで患者さんのQOLの向上を目指し活動しているチームです。

メンバーは、医師(形成外科・皮膚科・糖尿病代謝科)、皮膚・排泄ケア認定看護師(褥瘡の専門看護師)、病棟看護師、栄養士、理学療法士など多職種で構成されています。

活動内容

褥瘡ラウンド

週1回、褥瘡が発生している患者さんを対象に多職種で褥瘡ラウンドを行っています。ラウンドでは、医師は褥瘡の処置や使用する薬剤の検討、指示を行っています。看護師は、体位調整やクッションの使用方法、体位調整の頻度、体圧分散マットレスの検討を行い病棟看護師と共有します。栄養士はその患者さんの栄養状態に合わせた食事や栄養補助食品の提案をします。理学療法士は、患者さんの苦痛が少ない体位の調整方法や移乗方法などを病棟看護師と検討しています。このように、ベッドサイド回診を行うことで、患者さんに寄り添いながらそれぞれ専門的な視点を出し合い、早期に褥瘡が治るよう努めています。褥瘡ハイリスク患者カンファレンス

褥瘡ラウンドは褥瘡が発生している患者さんが対象ですが、褥瘡ハイリスクカンファレンスは、褥瘡発生の危険性が高い患者さんに対し、褥瘡を未然に予防する目的で実施しています。褥瘡ラウンドと同様に、週に1回、多職種でカンファレンス(検討会)を行っています。例えば、手術後でしばらくベッド上安静の患者さんや、自分で歩くことができない患者さんに対し、褥瘡が発生しないためにどんなことに注意をしていくかなど、その患者さんに見合った方法を検討しています。

最近では、通常の褥瘡のみならず、医療機器を使用することで生じる褥瘡(MDRPU)や、加齢や治療で弱くなった皮膚に生じる皮膚損傷(スキンテア)、手術室で生じる皮膚障害に対しても取り組みを広げています。

最近では、通常の褥瘡のみならず、医療機器を使用することで生じる褥瘡(MDRPU)や、加齢や治療で弱くなった皮膚に生じる皮膚損傷(スキンテア)、手術室で生じる皮膚障害に対しても取り組みを広げています。

看護師の知識・技術の向上にむけた演習の実施

褥瘡を減らすためには、病棟看護師の知識や技術が必要不可欠になります。経験年数に関わらず、正しい知識や技術を身につけるため、毎年病棟での演習を取り入れています。演習では、実際に患者さん体験をすることで、どのように体位の調整をしてもらうと楽か、どのようにされると苦しいか、などを体験し、患者さんにとって安楽であり、有効な体位調整ができるよう学びの手助けを行っています。

このように、褥瘡対策チームは、「褥瘡ゼロ」を目指し、褥瘡予防・褥瘡対策・褥瘡教育に力を入れて多職種で活動しています。